読み方は、総角結びと書いて「あげまき結び」と読みます。

こちらの記事でご紹介する、あげまき結び(人型)は生命を脅かしたり、不幸や危険に遭わないようにとの願い(意味)が込められた魔除け・厄除けの結びです。

一般的にはこちらとは別の、入型の結びの方が多く使用される印象ですが、人型は鎧兜などの武具や・五月人形などにも使われています。

Japanese agemaki knot tutorial.

記事内で 使用した材料や道具などの詳細は、こちらをご参照下さい。

特徴

あげまき結びには人型と入型という2種類の結び方があります。

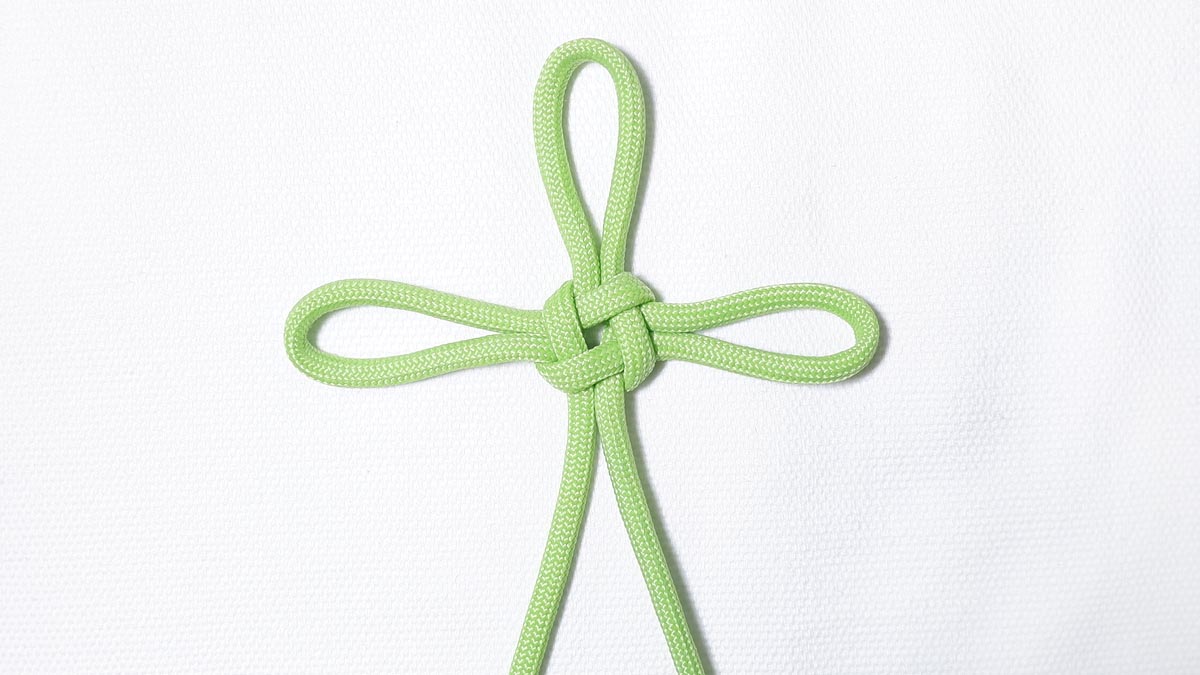

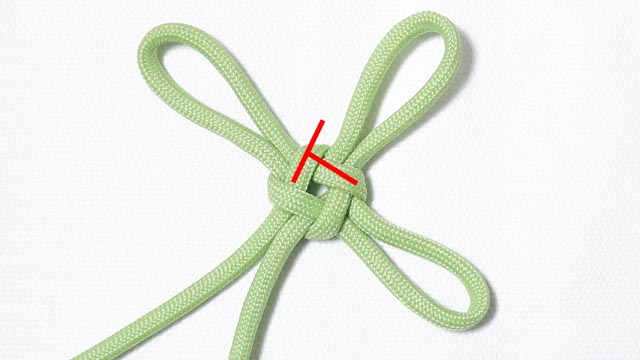

見分け方(違い)は、結び目を上の画像のように 斜めにした状態にすると、

結び目が、人という文字(漢字)に見えるのが確認できると思います。

このように結び目を見ると、人という形になっているのが人型(上の画像)で、

逆に入という形になっている物が、入型となります。

人型と入型の意味

人型と入型は それぞれに異なる意味があり、

人型(本記事でご紹介する結び)は、不幸や生命を脅かしたりという危険に遭わないようにとの願いが込められた結びです。

逆に入型は、幸福が入ってくるようにという幸せや縁起を願う結びです。(今後こちらの結び方もご紹介したいと思います)

具体的な用途

神社で護符にも使われ、魔除け厄除け・護身の意味があるのでお守りとしても使えます。

結び目を吊り下げてキーホルダー(キーチャーム)などとして活用しても良いかもしれません。

用意した紐

今回は、パラコードを約1mの長さの物を用意しました。(60cmくらいでも結べますが、初めて結ぶなど 結び慣れていない場合は1mくらい用意すると結びやすいですよ)

今回は パラコードを用意しましたが、紐状の物なら他の紐でも大丈夫です。

結び方

では早速、あげまき結びの結び方をご説明します。

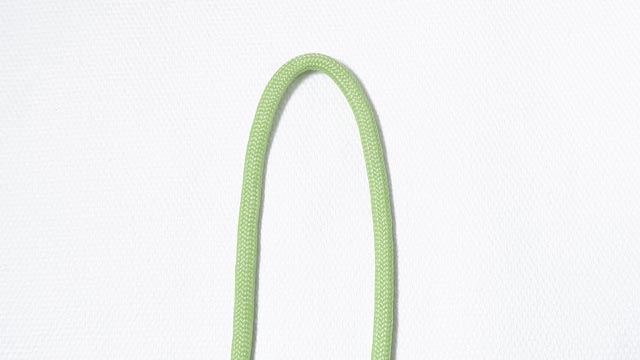

はじめに 紐の末端を合わせて、半分に折り返します。

折り返された部分を 縦向きに反転させます。

縦向きにしました。

上の部分を残しながら結んでいくので、上の部分を洗濯バサミで留めておきます。

この状態から、結んでいきます。

今回は、分かりやすいように2色の紐を使って、結び方を解説していきます。(実際に結ぶときは、1色の紐で結びます)

同じように、上の部分を洗濯バサミで留めました。

ここからは、あげまき結びです。

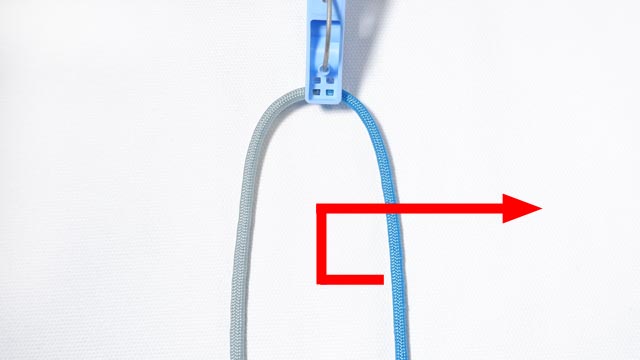

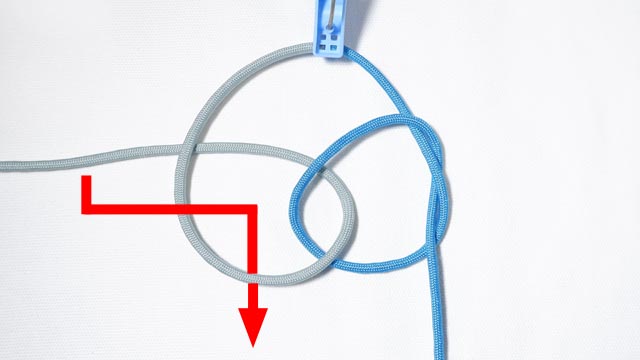

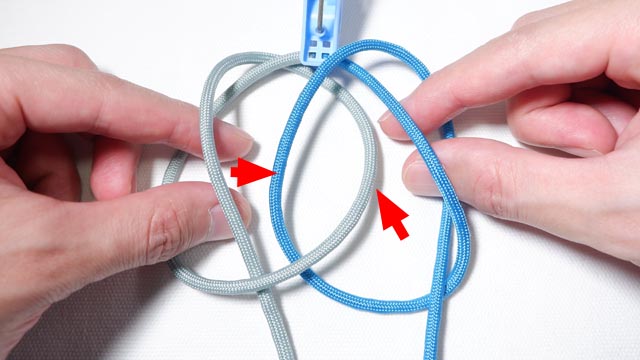

右の紐を 前から右に出して、右に輪を作ります。

次に右に出した紐を 下から輪に通します。

ここまでで、このような形が出来ます。

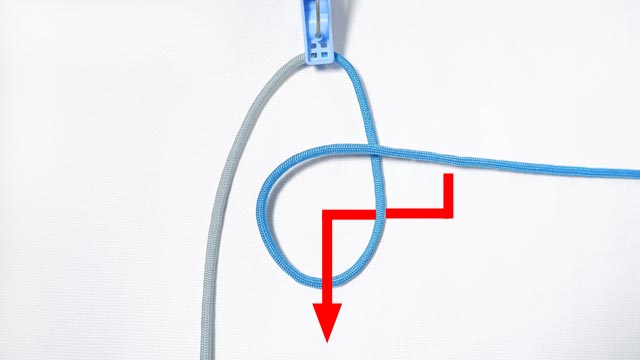

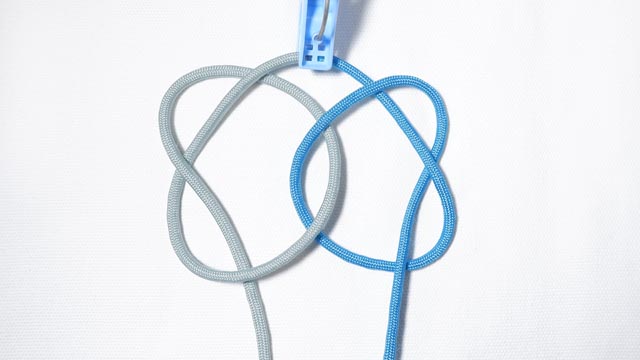

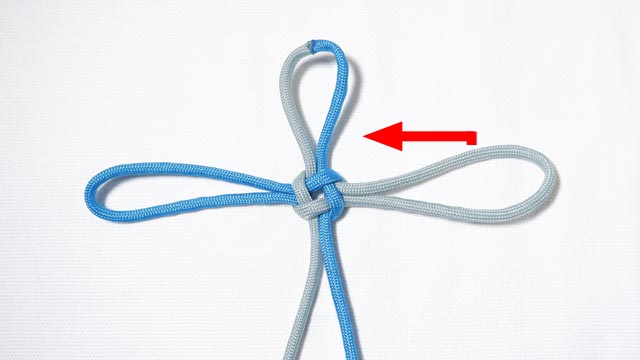

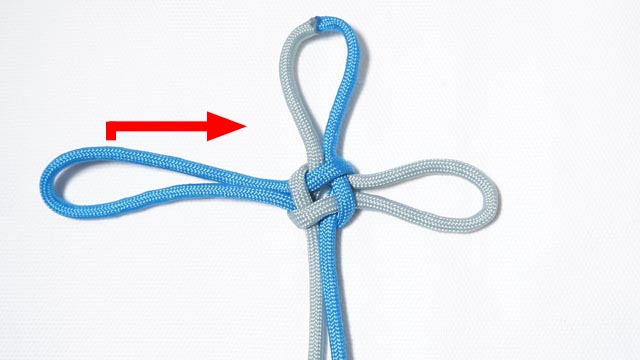

今度は左の紐を 前から右の輪に通して、

そのまま 左の紐の下から、左に出します。

左に出した紐を 左の輪に、上から通します。

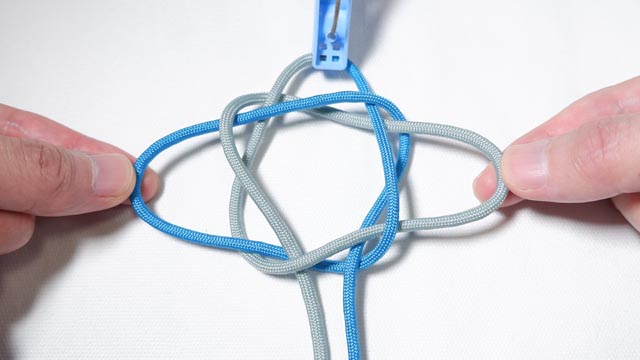

すると、このような形が出来上がります。

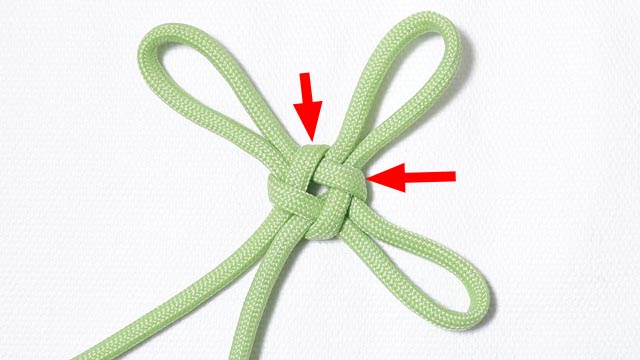

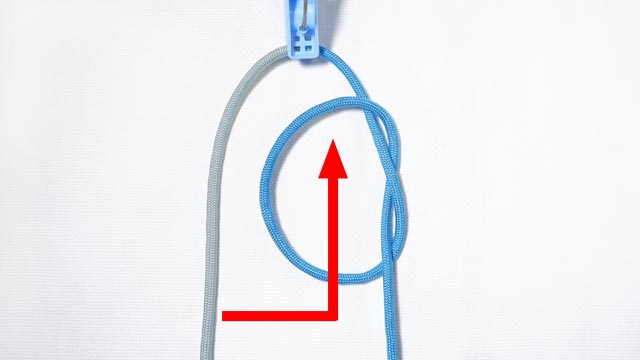

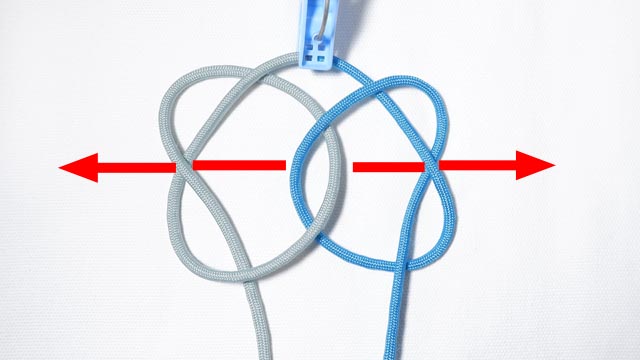

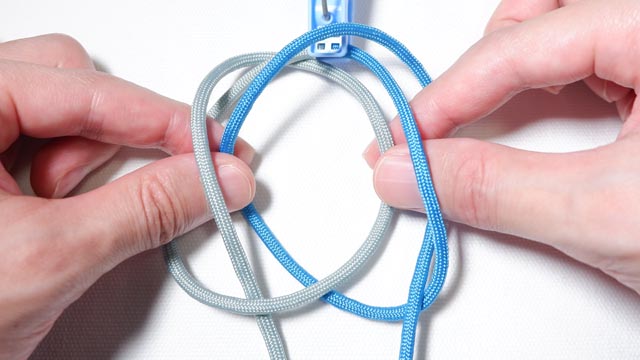

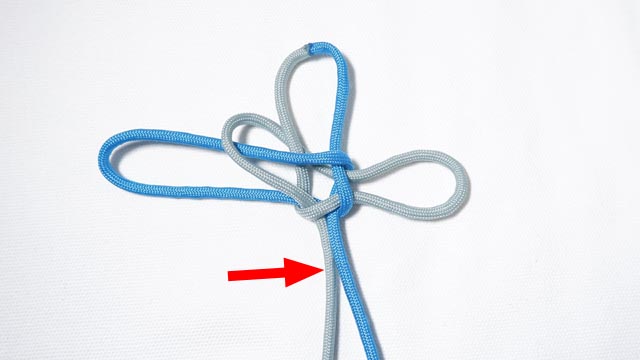

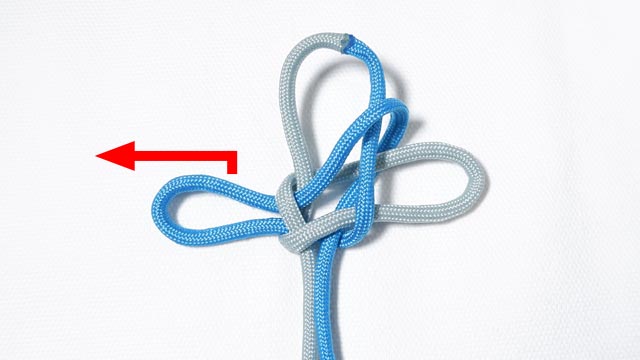

最後に左右の輪の内側の部分を それぞれ左右の交差している部分の間に、通していきます。

交差している部分の間に 横から指を入れていき、

左右の輪の内側の部分を 掴みます。

掴んだら 外側に向けて、引き抜いていきます。

引き抜いていくと、左右にも輪が出来ます。

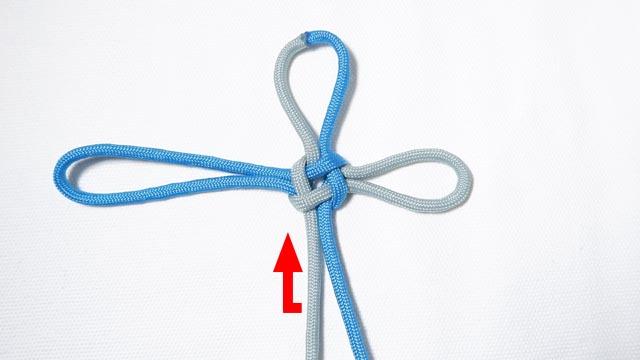

左右と上の輪を大きくするようにして、引き締めます。

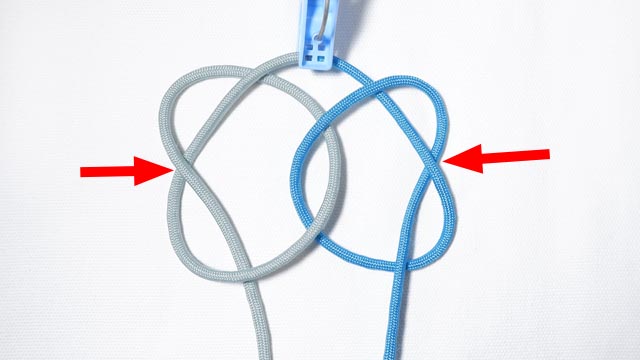

輪を大きくするように、軽く引き締めました。

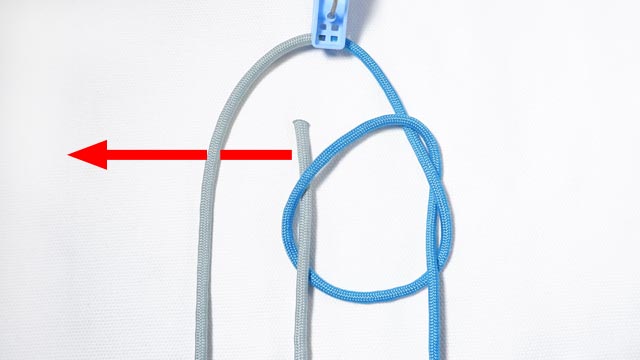

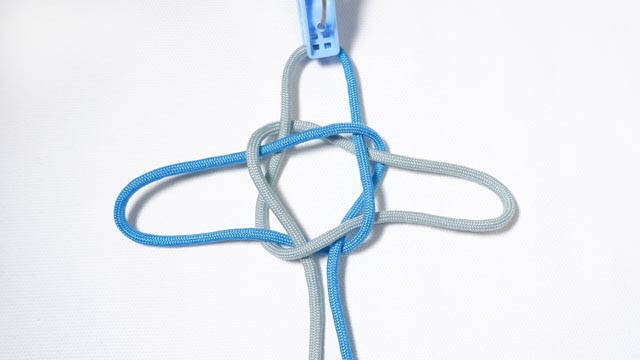

さらに 3つの輪(上と左右の輪)と、下の末端の紐を引いて引き締めます。

引き締めました。

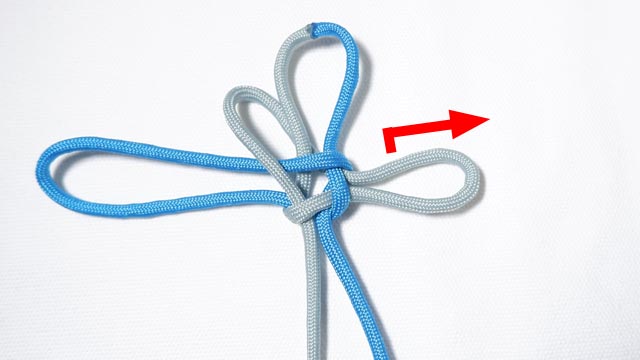

ここで、洗濯バサミを外します。

あとは、合計3つの輪の大きさが均等になるように調整していきます。(上の輪の大きさに合わせて、左右の輪の大きさを調整すると良いです)

右の輪の調整

右の輪の大きさの 調整方法をご紹介します。

右の輪を小さくしたい場合は、右の輪の上の部分を左方向に送るようにします。

右の輪の上の部分を左方向に送りました。

あとは、末端の紐(下の紐)の左の紐を下方向に引きます。

これで、右の輪が小さくなりました。

逆に 右の輪を大きく調整したい場合は、

末端の紐(下の紐)の左の紐を 上方向に送っていきます。(先程と逆です)

上方向に送りました。

右の輪の上の部分を 右方向に引くと、

右の輪が、大きくなります。(これで、輪の大きさが調整できます)

左の輪の調整

最後に、左の輪の大きさの 調整方法をご紹介します。

左の輪を小さくしたい場合は、左の輪の上の部分を右方向に送るようにします。

左の輪の上の部分を右方向に送りました。

あとは、末端の紐(下の紐)の右の紐を下方向に引きます。

これで、左の輪が小さくなりました。

逆に 左の輪を大きく調整したい場合は、

末端の紐(下の紐)の右の紐を 上方向に送っていきます。(先程と逆です)

上方向に送りました。

左の輪の上の部分を 左方向に引くと、

左の輪が、大きくなります。(これで、輪の大きさが調整できます)

調整を行って、

3つの輪のサイズが大体 均等になりました。

これまでの結び方を 1色の紐で結ぶと、上の画像のように あげまき結びが出来上がります。

完成

これで、完成です。

実際に使われている用途

あげまき結びは、神社の仏閣の幕や提灯(ちょうちん)、大相撲の土俵の屋根から下がる部分(つり屋根)に使われたりもします。

几帳結びとの違い

上の画像(赤い紐)が几帳結びです。

末端の2本の紐(下の2本の紐)が、最終的に結び目をまたいだ形で 完成しています。

そしてこちらが、あげまき結び(人型)です。

あげまき結びは 末端の2本の紐(下の2本の紐)が、最終的に同じ結び目から出た状態で完成するという違いがあります。

形状については 几帳結びは やや立体感があり、あげまき結びの方は ペタッとしたやや平面的な印象ですね。

こちらは以前ご紹介した、几帳結びの結び方!のYouTube(動画)バージョンになります。一応リンクも貼っておきます。https://youtu.be/oe2074d5crA

まとめ

今回は、総角(あげまき)結びの結び方をご紹介しました。

今後 あげまき結びのもう一つの種類の、入型の方の結び方もご紹介したいと思っています。

魔除け・厄除けの意味もあるので、交通安全などの無事を祈る目的で プレゼントするのも良いかもしれませんね。

では、最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございました。

関連した編み方

几帳結びの結び方!

3つ輪の叶結びの結び方!